「幻」の露地(茶庭) 「幻」の露地(茶庭) 其の壱 (東京都23区内) 東京・関東の庭園 東京・関東の露地庭 京都と東京の茶室 |

|||

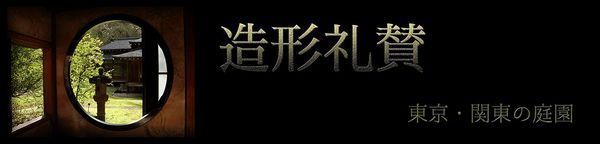

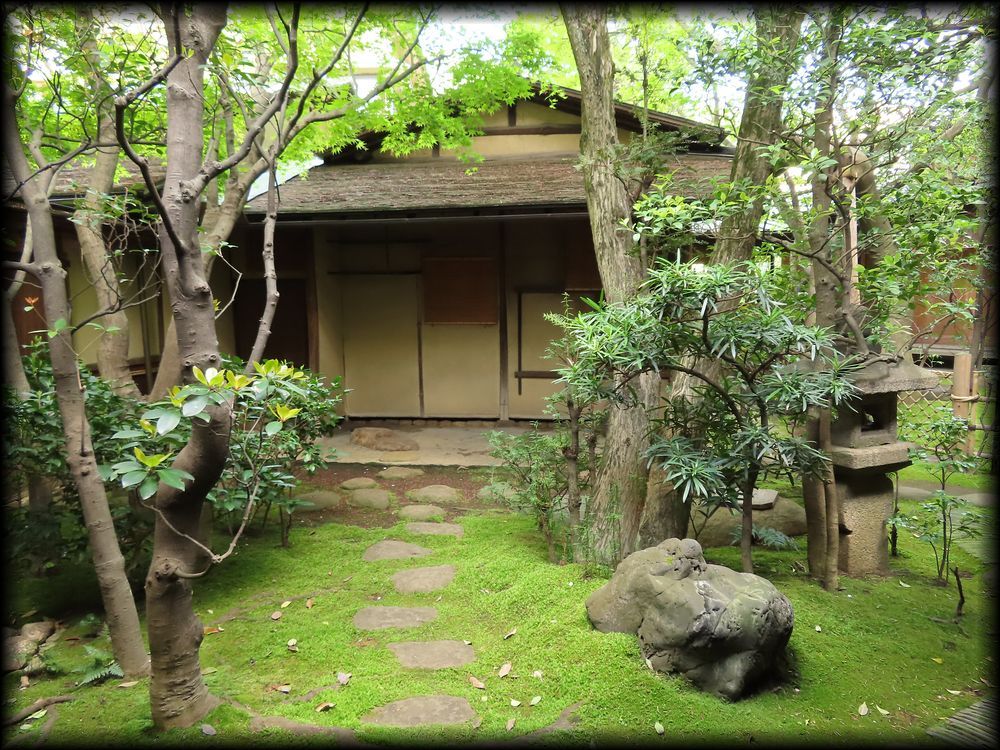

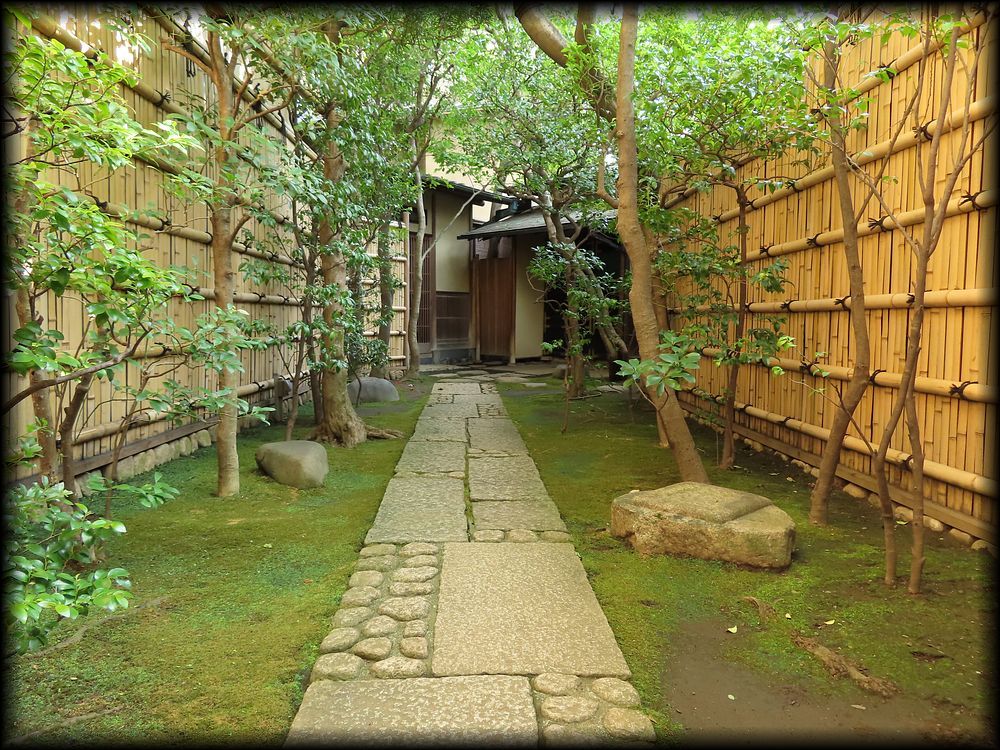

東京の街中にある本格的な茶室と露地。この珠玉の空間が残され、茶道の伝統が今に伝えられていることに感銘を受けました。   都心に近い住宅街の中、意識してなければ通り過ぎてしまいそうな狭い間口ですが、 門をくぐると、外の世界とは隔絶された市中の山居。両側の建仁寺垣も見事です。   門から伸びる石畳(延段、のべだん)は茶室の教科書に出てくるような見事な造形   枝折戸(しおりど)を開けて、露地に入ります。   外露地にある待合。まだまだ茶庭の知識が乏しい自分にとって、飛び石の配置などは勉強になります。 そして中庭の横を通り過ぎると・・・・   目の前には俗世間と切り離された内露地の世界  内露地の腰掛から眺める茶室と露地。まさに「市中の山居」で、10分ほど前に自分が歩いていた喧噪の街中とはまさに別世界。 大都会東京の中心部にこのような場所があり、そこでこのような時間を過ごせる幸せを実感・・・・。   自分は植栽について全く知らなかったのですが、 同行した先輩から、この限られた空間に、アカマツを除く「江戸五木」と茶の木が植えられていることを教わりました。 ※江戸五木=モッコク、イトヒバ(サワラ)、カヤ、イヌマキ、アカマツ。江戸で重んじられた植栽   文化財の茶室の前で特に目を惹く石灯籠を取り巻く世界。この一画だけで一つの小宇宙が完成されています。   茶室から腰掛の方向に見た石灯籠と蹲踞(つくばい)  灯籠の形は織部灯籠(切支丹灯籠)になるのかな。灯籠に掛かる枝ぶりなども全て計算されている気がします。    三畳台目の茶室は桧皮葺(ひわだぶき)で、簡素ながらとても趣のある造り  茶室前の露地を少し離れて、さらに奥に進んでみましょう。 → 其の弐(第二の茶室、奥庭)へ |

|||

| Copyright © Goto.N. All Rights Reserved |