| 拾翠亭(元五摂家、九条家別邸) 京都の庭園 御所・離宮 トップページ MAP 邸宅の庭 |

|||||||||||||||||||||||||

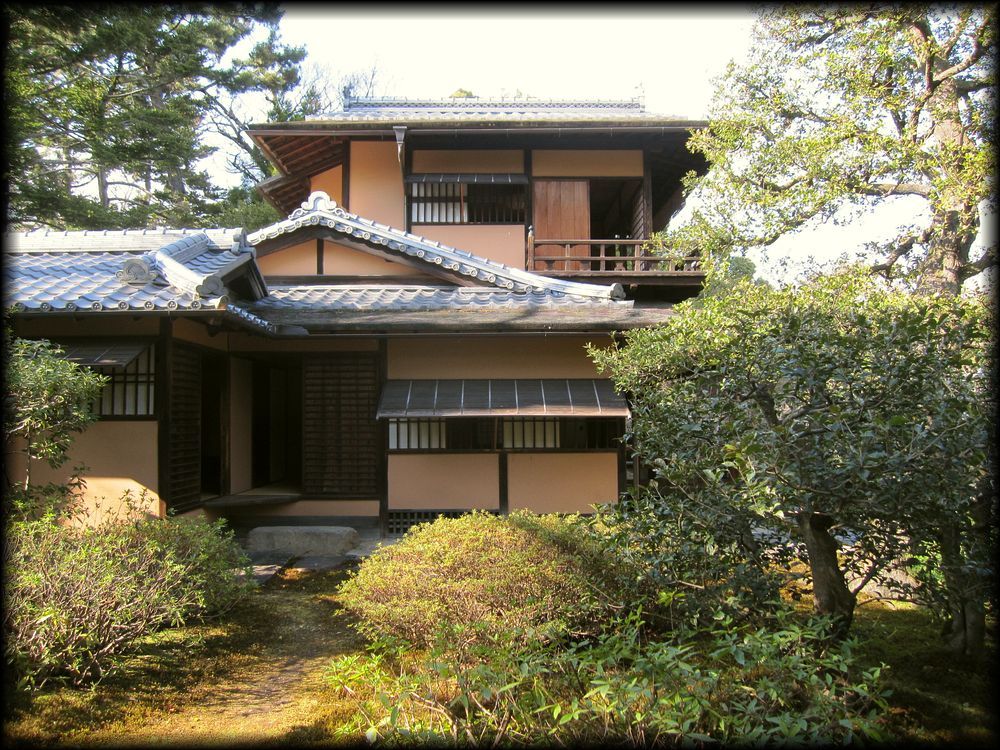

京都御苑の南西部、九條池の畔に建つ拾翠亭。簡素ながら、雅やかな趣の数寄屋風書院造りです。  最上級公家の邸宅の遺構がこの京都御苑内に残っているだけでも、極めて貴重な存在です。   縁側と茶室の躙口(にじりぐち)の周辺は露地風の庭に。    温暖化が叫ばれる前から暑かった京都の夏。いかに涼を取り入れるかは、王朝人にとって大きな課題だったようです。 九條池に面した縁側は猛暑の京都で、しばし涼しさを感じられる貴重な場所(ですが池を渡ってくる風も熱風…)  端正な形の棗(なつめ)型手水鉢。縁側の簾とともに、涼を感じることができる貴重な存在   九條池に架かる高倉橋から観た拾翠亭と、拾翠亭から眺める高倉橋   京都御所の正門である建礼門からほぼ直線の場所に位置します (正面に小さく写っている建物が御所、写真の橋は高倉橋)。   真夏と一転して、冬は少し寒々とした印象ですが、樹木が少ない分、建物や庭をより詳しく観ることができます。  縁側の向こうには、円窓が印象的な四阿(あずまや)。茶室の腰掛待合として使われていたようです。   夏は樹木に覆われ、(日除け対策のためか)雨戸が閉められていた円窓もはっきりと  四阿の円窓の障子の貼り方は、紙の継ぎ目を故意にずらした「石垣貼り」  この建物のメインとも言うべき茶室。光が創り出す静かな世界が美しい  二階の床の間  窓にはこちらも石垣貼りの障子、そして桟には「丁字七宝」の紋が彫り込まれています。   他のページでも同じことを書きましたが、九条家は「五摂家」と呼ばれる天皇家に次ぐ名門のひとつ。 江戸時代まで五摂家は時と場合により、天皇の兄弟などが創設した「宮家」よりも上に位置付けられていました (明治以降の華族制度でも、五摂家は公爵でしたが、宮家からの臣籍降下の場合は一つ下の侯爵に叙されています)。 明治維新で東下した後も、九条家は引き続き京都訛りの公家言葉を使用したとされています。 大正天皇の皇后、貞明皇后も九条家の出身。

|

|||||||||||||||||||||||||

| Copyright © Goto N. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||