桂離宮 ―日本美の最高峰― 桂離宮 ―日本美の最高峰― |

|||||||||||||||||||||||||||

| 桂離宮参観記 地図 | |||||||||||||||||||||||||||

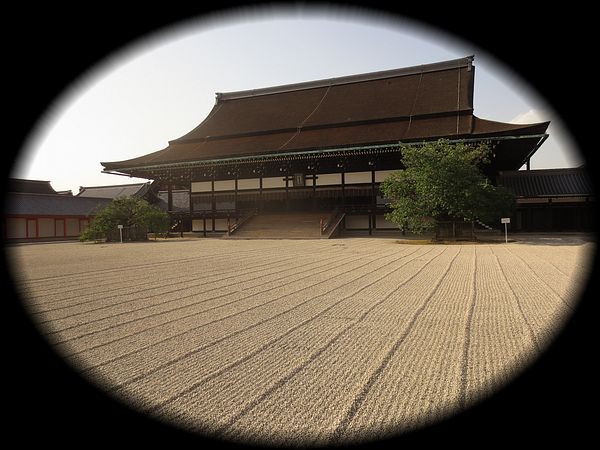

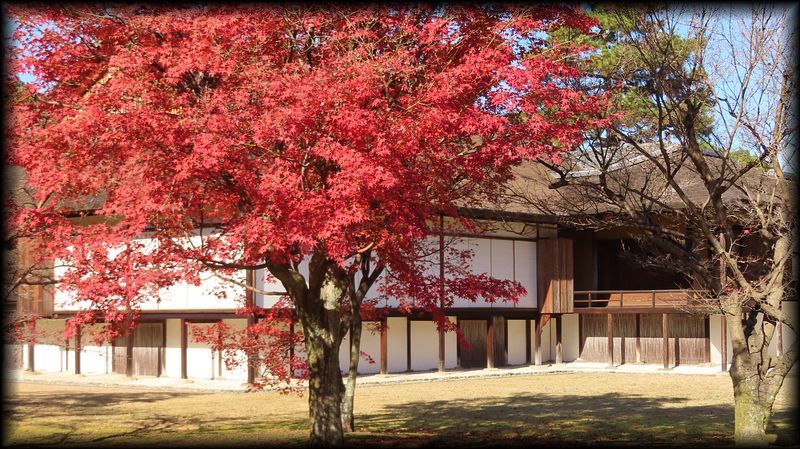

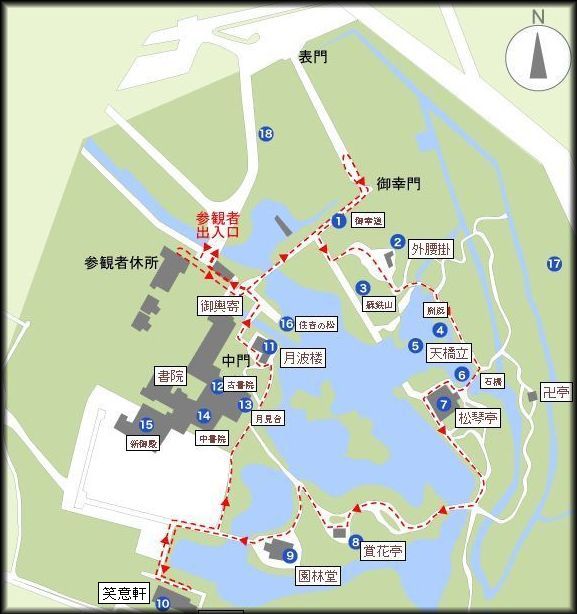

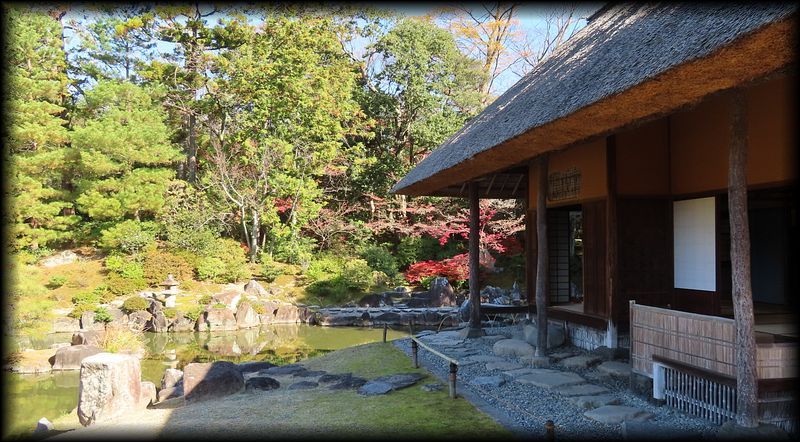

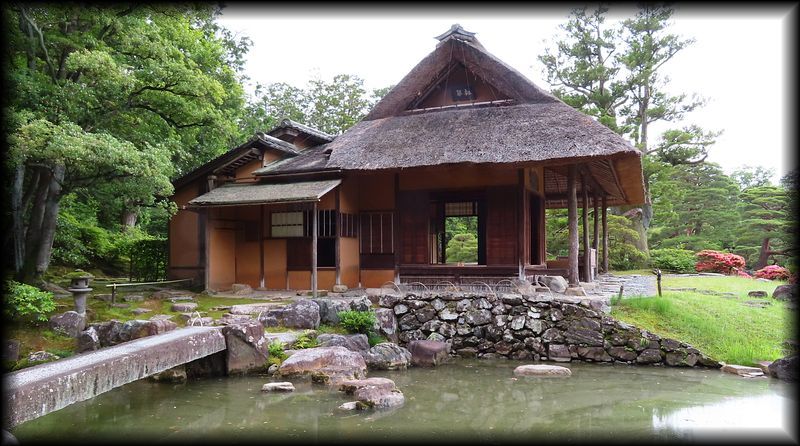

遠近感を意識した苑路、現在でもなお斬新な襖などのデザイン、 あらゆる視点からの美的効果を計算して作られた庭・・・・・。 特に建築知識や審美眼に長けていない自分でも、 おそらく完璧な美しさとはこういう庭や造形のことを言うのかも、と感じました。 ここまで日本的な「美」を凝縮して結集させたところは他にないのでは? さらに、桂離宮が本当にすごい!と思ったのは――。 正直なところ、桂離宮は計算され尽くされているのが感じ取れて少々息が詰まる感じもします。 「ここはこうすればこう、だからこうなっているんだ」というのが、 素人でもある程度わかりそうな気がするというか。 ただ、普通ならそういう作者の意図が見え隠れしているのに気づいた時点で急に興ざめとなるのですが、 桂離宮が他と違うのは、それがわかっても「す、すごい!」と思わせてしまう 有無を言わせない静かな迫力を備えている点。 この静かな迫力こそ、桂離宮が偉大であることの証かなと思ったりもしました。 海のように思える池に伸びる州浜の尖端に石灯籠――という構図で作られた天橋立をはじめ、 どこから観ても桂離宮は日本最高峰の美しさです。  紅葉の桂離宮 with Yuky R 桂離宮は、後陽成(ごようぜい)天皇(1571〜1617年)の弟である八条宮初代の智仁(としひと)親王、 子息である2代目の智忠(としただ)親王が現在の原型を築き上げました。 面積は5万8000平方メートルなので、 東京の後楽園(約7万1000平方メートル)や六義園(約8万8000平方メートル)よりかなり狭いですね。 では、「一歩として退屈する空間はなく、全体として澄み切った美しさ」(日本庭園鑑賞辞典)を持つ この天下の名園を誰が作庭した人物は誰なのか。 小堀遠州や弟子の玉淵坊などが携わったとの説が有力視されていますが、現時点で特定されていません。 ただ作者が誰であれ、日本最高峰の名園であることには変わりはなく。 伝統を踏まえながらも、斬新な工夫を取り入れて庭を築き上げた作者の才能、 そしてこの庭を現代まで伝えてこられた多くの人々の努力に心から敬意を表したいです (今も日々の手入れをされている宮内庁の関係者の方々にも敬意を表して・・・)。 桂離宮が京都に、そして日本に残されていて、本当によかった!  ちなみに参観経路は、 御幸道・外腰掛→天橋立→松琴亭外観/松琴亭内部→賞花亭・園林堂→笑意軒→書院→月波楼→御輿寄 の順となります(宮内庁ホームページの図を参照に加筆)。  御幸道〜外腰掛 with Yuky R 桂離宮の正門である御幸門で参観の案内を受けた後、 松琴亭の待合として使われた外腰掛(そとこしかけ)に向かいます。  天橋立 松琴亭の前に広がる、完成された至高の池泉庭園。 岬灯籠や石橋の形状だけでなく、計算され尽くしたそれぞれの配置もみどころです。  松琴亭外観  松琴亭内部 簡素な外観、そして対照的に斬新な内部。 茶室部分の飛び石などに至るまで、完全に計算された美しさに感動  松琴亭周辺の露地 茶室として建てられた多くの建物。 松琴亭をはじめ、随所に「静かな旋律」が組み込まれた露地が作られています。  賞花亭・園林堂 離宮で最も高い場所に建つ賞花亭。眺望は絶景です。内部の連子窓も見どころのひとつ。 園林堂は離宮内で珍しい仏教色の濃い建物で、持仏堂として建てられました(上の写真は園林堂)。  笑意軒 笑意軒の見どころは、腰壁など斬新なデザイン。稲妻模様の意匠は必見です。  書院 「優美」という言葉をそのまま建物にしたような書院。 桂離宮の中心的な建物なのですが、残念ながら、内部は全くの非公開。 参観時間を延長してでも、あるいは外からでも良いので、内部を公開してほしいですね。  月波楼 月波楼は月を観るために設置された茶室だそうです。 内部は極めて簡素な造りですが、細部の意匠にこだわっているのはさすが桂離宮  御輿寄(玄関) 参観コースと逆になりますが、本来はこちらが玄関。書院に通じています。  さまざまな風景 ほかにも見処がいっぱいの桂離宮。外腰掛や御幸道、心に残ったその他風景を集めました。 京都の庭園 御所・離宮 50音順一覧 地域別一覧 桂離宮は、某庭園ランキングで上位にランクされていることでも有名ですね。 ただこのランキング、どのような基準で上位なのかけっこう不明瞭で、 「どう考えても他の庭園を抑えて上位に入るのはあり得ない」という庭園も含まれているのに、 なぜかNHKをはじめとするメディアなどで大きく採り上げられている不思議。 本来の日本庭園の良さを伝えるというより、極めて偏った評価を喧伝しているだけのような印象も受けます。 庭の好みは人それぞれなので、このランキングそのものは「どうぞご自由に」と思うのですが、 マスコミなどがなぜかこのランキングを大々的に報道し、 「これが庭園の順位だよ!」と押しつけているような風潮はなくなってほしいですね。 このランキングに限らないのですが、大きな情報力を持つメディア、 話題作りやアクセス稼ぎだけが目的のサイトなどの発信が吟味されることなく、過大評価される傾向はIT化社会の弊害かもしれません。 自分にとって、桂離宮は評価されるのは当然どころか、全てにおいて絶対的にNo.1かなと思いますが、 ただ庭の性格や規模、作庭時期が異なると安易に順位付けはできないですね。 枯山水なら大徳寺大仙院、池泉庭園なら醍醐寺三宝院、七代目小川治兵衛の作品も美の極みと思いますし――。

|

|||||||||||||||||||||||||||