|

参観コースの最初に目に入るのは衝立の松(住吉の松)。庭の全景を敢えて隠すことで、期待を高める効果を持つとか。

対岸の建物は松琴亭です。

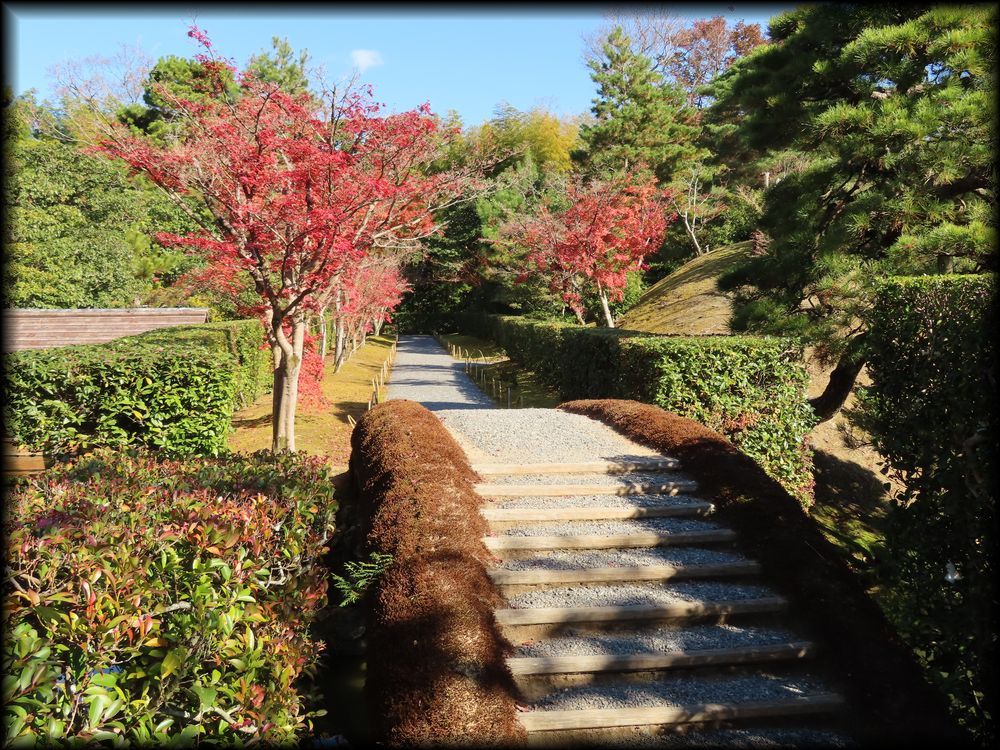

御幸門に繋がる御幸道。橋を道と少しずらすことで、距離感を出すという細かい工夫。紅葉の頃は新緑の季節とまた異なる趣に。

茅葺の御幸門。後水尾天皇の行幸に備え、設けられたそうです。この門の前で、参観についての説明があります。

表門(御成門)から通じる御幸門。御成門は今でも、天皇家など特別な方の訪問時に使用されています(参観者は別の門から入場)。

御幸門から始まる参観コースで、最初に立ち寄る建物は外腰掛。松琴亭に向かうための待合いとして設けられました。

間口三間の茅葺き寄棟造の簡素な建物ですが、皮付きの自然木を柱に使うなど、敢えて「素朴さ」を強調した作りになっています。

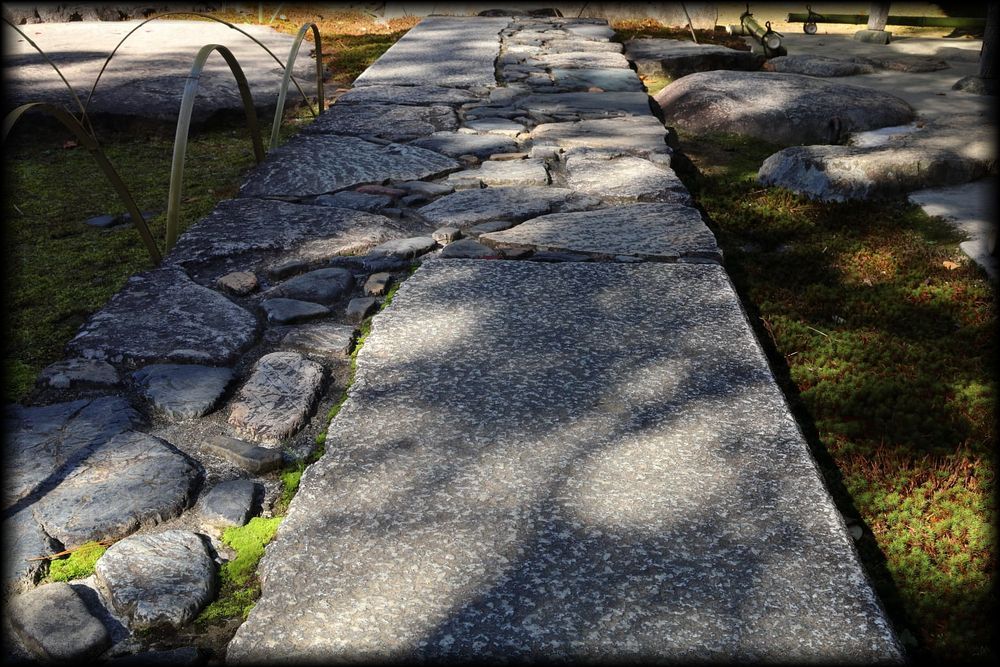

外腰掛前の延段、「行の飛び石」。光と影のコントラストも美しいですね。by Yuky R

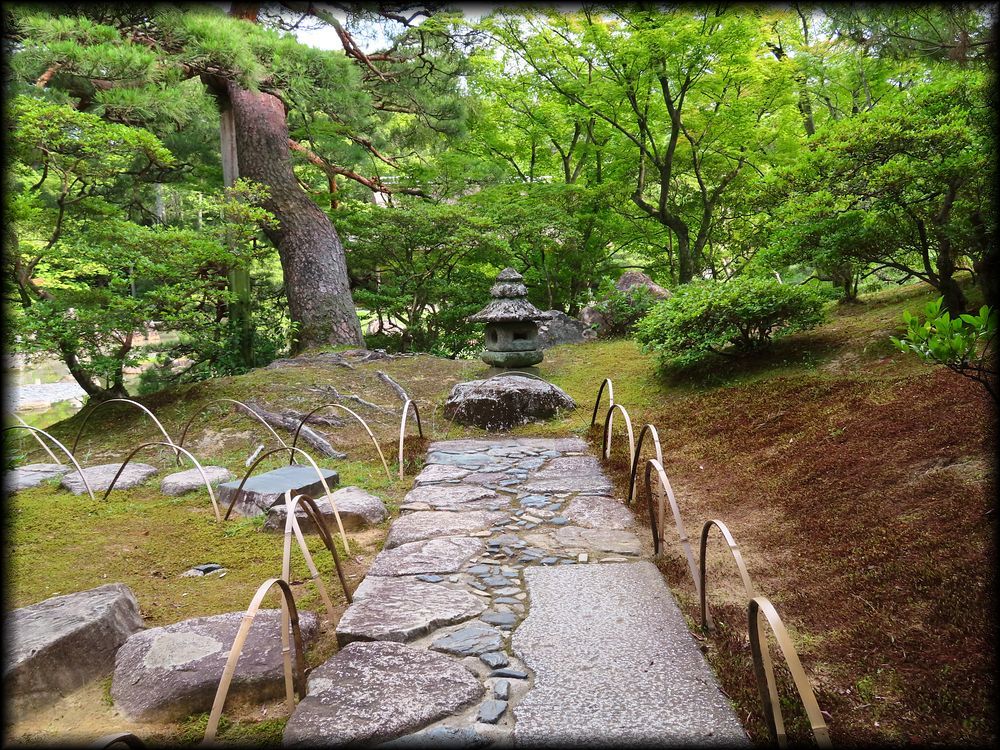

延段の突き当たりには石灯籠。この行き止まり感が、また桂離宮の魅力です。

外腰掛の側に置かれた石灯籠と方形の蹲踞(つくばい、二重升形手水鉢)

桂離宮だけなく、日本庭園でも異色の蘇鉄山。当時としては異国(特に天竺)の象徴として斬新だったとか。

|

桂離宮 御幸道・外腰掛

桂離宮 御幸道・外腰掛 桂離宮 御幸道・外腰掛

桂離宮 御幸道・外腰掛